弥生土器

弥生土器(やよいどき)は、弥生時代に使われた軟質素焼きの土器[1][2]。一般的に「縄文土器と比べると形・装飾が簡素で、高温で焼かれて明るく硬い」と評されるが、実際には一概に言い切れるものではなく、地域ごとに個性豊かに発達した[3][4]。また、先行する縄文土器や後続する土師器との区別も明確ではなく、その線引きは研究者でも一致していない[3][1][注釈 1]。

弥生土器は狩猟採集社会から農耕社会に変化する過程で、在来土器に朝鮮半島の無文土器の製作技術や彩文手法を採り入れて成立したとする説が有力である[7][3][4]。縄文時代に煮炊きに用いられた深鉢は、弥生土器では蓋を被せる甕に変化し、さらに穀物を保存するための壺が大量に作られるようになる。また、食器として用いた高杯や、葬祭・祭祀に用いる甕棺や特殊器台・特殊壺などは、弥生文化の一面を表すと考えられる[1]。現在の弥生土器研究は地域ごとに行われているが、いわゆる広域編年については見解が一致していない[8]。

弥生時代と弥生土器

最初の弥生土器は1884年に弥生町遺跡から発見され、その地名にちなんで弥生(町)式土器と名付けられた。当初、縄文式土器と弥生式土器は使用した民族が違ったとする説もあったが、1910年代に同一の遺跡の下層から縄文式土器、上層から弥生式土器が発見され、縄文式土器に後続するのが弥生式土器であると考えられるようになった[1]。1920年代に山内清男が弥生式土器の底に稲籾の圧痕を発見した事で、「農民の土器」として定着した。その後、研究が進展すると「弥生式土器が使われた時代を弥生(式)時代」と呼ぶようになった[9][1]。

しかし弥生文化の研究が進むと、弥生式土器が地域ごとに多様な様相を持つことが明らかになり、土器の型式(様式)で時代を区分することに疑問を呈する意見が多くなってきた。1975年(昭和50年)に佐原真は、弥生時代を「食料生産を基礎とする生活が始まり、前方後円墳が出現するまでの時代」と再定義し、「弥生時代の土器を弥生土器」と呼ぶことを提案した[10]。現在ではこの定義が一般的である[9][注釈 2]。

一方で、弥生時代は前期・中期・後期に3分される事が多いが、これらは依然として土器編年により区分されている。西日本で遠賀川式土器とそれに並行する弥生土器を前期、近畿地方で櫛描文・凹線文の土器とそれに並行する弥生土器を中期、西日本で無文化が進行した土器とそれに並行する弥生土器を後期と呼ぶことが一般的で、その前後に早期や終末期を加えることもある[11][注釈 3]。

特徴

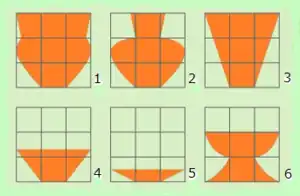

1.甕形土器、2.壺形土器、3.深鉢形土器、4.浅鉢形土器、5.皿形土器、6.高坏形土器

器種

水田稲作の普及によって食生活を中心に生活様式が一変するが、その影響は土器の器種組成[注釈 4]と大きさにも見て取ることができる[11]。弥生土器は炊飯に使われる甕・穀物の保存に使われる壺を中心に、盛り付け用の高坏・取り分け用の鉢を加えた4種の器種を基本とする事が多く、甕と壺には蓋が付く[13][3][1][注釈 5]。特に壺は弥生文化を象徴する器種で[14][15]、いずれの地域でも水田稲作が始まると壺の比率は1割程度になり、稲作が主たる食糧生産として定着するとその割合は3割を超えるとする研究もある[14]。

一方で、特定の地方にのみ見られる器種もある。北部九州で製作された棺専用の甕棺[15][注釈 6]、関東地方で再葬時の骨壺に使用された人面土器[15][17]、近畿で生産された取っ手と円筒形の頸を持つ水差し[18]、西日本に見られる底に穴を開けた有孔甕[19]、瀬戸内に見られる器台が極めて大型した特殊器台とこれに据える底のない特殊壺[20]、伊勢湾沿岸にみられる胴に丸い穴を開けた丸窓付土器[21]、畿内を中心に広がり祭祀に用いられた手焙形土器[22]などが挙げられる。

- 大阪府柏原市・藤井寺市 船橋遺跡出土

壺形土器

壺形土器

中期(前2~前1世紀) 甕

甕

後期(1~3世紀) 鉢形土器

鉢形土器

中期(前2~前1世紀) 高杯

高杯

中期(前2~前1世紀)

装飾

弥生土器は簡素な土器とされるが、装飾が失われた訳ではない。北部九州では沈線文を中心に木葉文や重弧文などあっさりとした文様を施した遠賀川式土器が流行し、弥生中期になると無文になっていくが赤彩することが多くなる[23]。遠賀川式土器は近畿地方でも流行するが、弥生中期には逆に文様が増えて櫛描文・簾状文で器面を埋め尽くすようになり、やがて効率よく回転台を用いて凹線文を施すようになる[24]。一方で東日本では亀ヶ岡式(縄文)土器から発展した磨削縄文など縄文の影響が残り、関東地方では古墳時代まで、東北地方では古墳時代以降も縄文が残る[25]。

製作法

弥生土器は轆轤を使わず粘土紐を積み上げて成形し、野焼きによって焼成される[1]。成形については弥生時代中期からタタキ技法が取り入れられ、時代が降るにつれてタタキ技法が発達し、成形の工程がより効率化されていく[26]。野焼きをする際は土器を藁や土で覆って焼かれたと考えられ、縄文土器に比べると焼成温度が高く仕上がりは全体的に赤みを帯び、燃料に触れた部分に黒斑が生じる。また後期になると重ね焼きが行われたと考えられ、より効率的な生産が行われた[27]。

また生産体制については、基本的に同一集団内での生産・消費で、一部に交易に用いられる容器としての移入があったと考えられているが、いくつかの特定地域では土器自体が交易品として流通した可能が指摘されている[28]。特に、中期の生駒西麓産土器を始めとする西日本の一部の土器には、規格性が高く成形から焼成まで効率を重視した生産手法に変化する傾向があり、特定の製作者により土器を大量生産するシステムが成立していたと考えられる[29]。

地域ごとの編年

九州

板付遺跡出土・前期

刻目突帯文土器の一種である夜臼式土器は縄文土器の形態を色濃く残すが、製作技術に朝鮮半島南部からの影響が見られることや水田跡から出土したことから、これを最初期の弥生土器とする見方が主流となっている。この時期を早期あるいは先Ⅰ期と呼ぶ[30][1][11][31]。

前期には北部九州で彩文やヘラ描文をもつ板付式土器が成立する。前期前半の板付式土器は玄界灘沿岸に分布するが、前期後半には九州全域に広がる[32][31]。前期後半の板付式土器はさらに細分されるが、その一部は東へ広がった。東伝した土器の総称を小林行雄は遠賀川式土器と名付けたが、この名称は九州の研究者は用いない[31]。

中期の代表は北部九州で成立した須玖式土器である。須玖式土器は文様が目立たない形で、日用土器の他に甕棺などの祭祀専用土器が多く、赤彩も増える。また遠賀川を境に地域差が明確になる[31][33]。中九州では須玖式土器の影響が顕著うける黒髪式土器が広がるが、南九州では中期初頭の入来式土器から中期後半の山ノ口式土器にかけて独自の発展を遂げ、東九州では地域差が大きく日向地域では南九州の影響が強い[33]。

後期になると高坏を中心に近畿・瀬戸内の様式の影響が見られるようになる[31]。北部九州では、彩文が粗雑になる高三瀦式土器から口縁屈曲部に稜線をもつ下大隅式土器へ移行し、中九州では重弧文とジョッキ形土器を特徴とする免田式土器や甕の長胴化が著しい野辺田式土器が現れる。東九州では後期式と呼ばれるハケメや櫛描波文を有する土器が生産されたが、この土器相は古墳時代まで継続する。南九州では薩摩半島では松木薗式土器、大隅半島では高付式土器が流行し地域差が明確になっていく[34]。

中国・四国

上東遺跡出土・後期

中国・四国地方は、北部九州と近畿を結ぶ場所と評価されがちであるが、実際には隣接した地域との関係性を持ちつつ独自性がある弥生土器が生産された[35]。地域的には山陰・西部瀬戸内・東部瀬戸内・四国南部に分けることが多い[36]。

早期では、周防西部・長門周辺で北部九州に連動する傾向が指摘されている[37]。前期前葉から遠賀川式土器が玄界灘から瀬戸内にかけて広がっていくが、前期中葉からは山陽から四国では削出突帯やヘラ描平行沈線文が主体となった独自性が見られるようになる[38]。さらに前期後葉になると逆L字形の口縁の下に多数の沈線をもつ瀬戸内形甕に代表される阿方式土器が成立するが、瀬戸内形甕は東九州から東海に至る広範囲に流通した[39][40]。

中期前葉では、西部瀬戸内で北部九州の影響を受けた内折口縁土器が出現するが、土佐から伊予南部にかけては縄文晩期の系譜を引く西南四国型甕が生産された[41]。中期中葉には西部瀬戸内では須玖式土器が流通するが、それ以東では櫛描文や貼付突帯文が流行しやがて凹線文へと移行する[42]。中期後葉でも依然として凹線文は盛行するが、山陰側の塩町式土器に見られるように装飾性が強くなる傾向にあり、東に行くほど近畿に近い特徴が現れるようになる。また、瀬戸内では伊予型高坏や広口壺など、隣接する地域から特定器種や文様などを選択的に受容し地域差が明確になる[43]。

後期前葉では、西部瀬戸内でも凹線文が受容されていく[44]。後期中葉では山陰と東部瀬戸内の地域差が強まっていき、山陰では鼓形器台・台付装飾壺・スタンプ文・複合口縁など独自性を増し、中国山間部まで影響を及ぼす。また東部瀬戸内では吉備を中心に上東式土器が広がるが、四国北東部では器台が減少し凹線文が衰退するなど地域差が生まれる[45][40][46]。一方で西部瀬戸内では再び北部九州の影響が強くなり下大隈式土器が流通する[45]。後期後葉では北部九州の影響範囲が東進し、讃岐西端まで及ぶ。その東側では前段階から引き続き地域差をもって発展するが、阿波では吉備系・近畿系の両方からの影響を受けて複雑な様相を呈する。また、後期後葉では特殊器台や西部瀬戸内系大形器台などが出現する。特に特殊器台は出雲地方でも出土するなど、特異な分布を示す[47]。

近畿

唐古鍵遺跡・前期

近畿の弥生土器研究においては型式ではなく、年代順に第Ⅰ様式から第Ⅴ様式に区分されているが、ここでは一般的な前・中・後に分けて記述する。なお、第Ⅰ様式が前期、第Ⅱ様式から第Ⅳ様式が中期、第Ⅴ様式が後期にあたる[48]。

前期は、遠賀川式土器の流通により始まる。文様はヘラ描の直線文を主体として山形文・木の葉文が見られるが、直線文は時代が降るごとに条を増やしていく。また赤彩を施したり蓋が付いたりするものが増え、壺は長頸化と口縁部の外反化が見て取れる[49]。一方で紀ノ川流域には縄文土器の流れを汲む紀伊型甕が生産され、和泉から河内に至る広域で遠賀川式土器と共存していた[49][6]。

中期前半には回転台を用いた櫛描文土器が成立する。この段階では、琵琶湖沿岸から奈良盆地に分布する大和型甕や大阪平野中南部の四分型甕など、地域ごとに特色が見られるようになり、施文の傾向から明石川流域から北は丹波山地、南は紀伊半島までのエリアと大阪平野中部から奈良盆地・琵琶湖沿岸までのエリアに大別できる。また高坏の割合が増え、水差型土器や脚台をもつ器種など新たな器種編成が進行する[50][51]。中期後半には回転台の使用が頂点に達し、凹線文が出現する。施文は地域色が強くなり、琵琶湖沿岸域では地域色ある壺が現れ、大阪平野部から丹波山地に至るまで台付無頸壺などの器種が現れる。その一方で近畿全円で「く」型口縁甕の比率が圧倒的に多くなるなど、技術的基盤には共通性が見られる[52][53][6]。またこの頃に奈良盆地を中心にヘラ描の絵画土器が現れる[6]。

後期になると、近畿北部と南部で土器様式や技術体系の差異が大きくなり、型式変化も連動しなくなる。とくに北部では櫛描文が消失し、細かな地域性を見出すことも難しくなる。製作方法では回転台を使用しなくなり、タタキ締めによる土器製作の省力化が普及する[54][53][6]。前段階で土器に描かれた絵画は姿を消して、一部に記号化した図柄が描かれるようになる[6]。

後期から古墳時代前期の間に庄内式土器が成立するが、これを弥生土器とする場合には終末期もしくは第Ⅵ様式に位置づける場合がある[6]。

東海

熱田貝塚出土・中期

熱田貝塚出土・後期

東海地方は伊勢湾沿岸と太平洋沿岸に大別される。

伊勢湾沿岸では前期前葉までは馬見塚式土器など突帯文系土器であったが、前期中葉に濃尾を中心に遠賀川系の金剛坂式土器などが、三河では条痕文系の水神平式土器などが作られるようになる[21][55]。中期前葉には、濃尾から北勢にかけて貝殻描文系から櫛描文系へと変遷して成立した貝田町式土器や、水神平式土器から派生した岩滑式土器が制作される。岩滑式土器は内傾口縁を特徴とした厚口鉢が特徴だが、これは中部高地から奈良県まで広く分布している。中期後葉からは、凹線文系の影響を受けるが、濃尾から三河は近江を経由して伝播するのに対し伊勢では近畿を経由している点が異なる。この頃に貝田町式土器から発展した高蔵式土器は、台付甕を特徴とし太平洋沿岸まで流通した。また丸窓付土器が盛んに生産されたのもこの頃である。後期前葉は八王子古宮式土器、中葉から後葉は山中式土器に代表される。この頃には近畿や瀬戸内の影響を受けるが、一方ではパレススタイル土器と総称される赤彩など装飾性が強い独特な器種が見られる[21]。

太平洋沿岸では前期の史料が少ないが伊勢湾岸沿岸と同期していたと考えられる[56]。中期前葉には伊勢湾沿岸の水神平式土器から発展した丸子式土器が成立するが、中期中葉以降は天竜川より東で独自に発展してゆく。中期中葉には長頸壺が展開するが、その中でも嶺田式土器は南信濃の阿島式土器との類似性が認められる。中期後葉には遠江で白岩式土器、駿河で有東式土器が生産されるが、いずれも南関東の宮ノ台式土器と関連が強い。後期は西遠江で伊場式土器、東遠江で菊川式土器、駿河に登呂式土器が分布するが、登呂式土器は西関東の土器と共通点が多い[56][55]。

北陸

北陸地方への弥生文化は、主に近江・若狭を通じて近畿地方から伝わったが、副次的に山陰から日本海を通じても流入した。また東部においては、信濃川経由で群馬、阿賀野川経由で福島との関係が深く、太平洋側のルートを通じて文化が伝播してきた。したがって東西で様相が異なる[57]。

北陸西部での早期後葉から前期前葉には、長竹式土器が設定されている。前期には大陸系の影響が見られる柴山出村式土器が成立するが、なおも工字文など大洞式(縄文)土器の影響も残る。柴山出村式土器の一部は北陸西部から伊勢湾沿岸まで分布している。中期には北部九州から山陰の要素をもつ矢木ジワリ式土器が成立するが、同時期には近畿北部櫛描文系と伊勢湾沿岸条痕文系が流入しており、複雑な地域間交流が行われていたと考えられる[58][57]。やや遅れて成立する小松式土器は多様な櫛描文が施されることが特徴で、過去には近畿における中期の櫛描文系土器の代名詞として扱われてきたが、現在は中期中葉に位置づけられている。小松式土器が生産されたのは北陸に農耕文化が定着して大規模な集落が形成された時期で、佐渡島から東北地方まで広く分布するが、特に佐渡島では専業的な生産が行われていた可能性がある[58][57]。中期後葉には小松式土器の要素を継承した戸水B式土器が成立して後期初頭まで影響を残すが、この頃から各地で独自性をもった土器が生産されるようになる。標準的な指標として高杯や有段口縁甕の特徴を元に、前葉の猫橋式土器、中葉から後葉の法仏式土器が設定されている[58][57]。

北陸東部の最古の弥生土器は緒立式土器とされる。高杯には変形工字文が多用され、東北南部と類似している。中期の前葉には小松式土器を始めとした北陸西部系、後葉には栗林Ⅱ式土器を主とした中部高地系土器が流入した[59]。

中部高地

中部高地には、甲府盆地・諏訪盆地・佐久平・善光寺平・松本平などの水田稲作に適した平地に、周辺地域と結ぶ河川を通じて弥生文化が伝播した。特に天竜川・富士川を通して東海地方西部の影響が大きく、その流れを東へ伝える回廊的な役割も果たしたが、一方では北陸や関東からの影響も受けて独自の土器形式を成立されていった[60]。

中部高地では、早期から前期にかけて東海地方西部から条痕文系土器が流入し、これに平行して氷式土器が成立する。確実な弥生土器としては、水神平式土器や氷式土器の系譜をもつ前期末の林里式土器が挙げられ、伊那谷から松本平まで広く分布した[61][60]。

中期には東海地方西部の条痕文系土器の影響を受けて地域ごとに様々な型式が成立するが、これらの連続性は明確ではなく研究課題となっている[61][60]。ただし中期中葉後半からの中北信の栗林式土器・南信の阿島式土器から丹保式土器への移行は認められる[61]。栗林式は千曲川流域に留まらず広域に分布し、北陸において小松式土器との共存関係で注目される[61][60]。阿島式土器は条痕文が失われて沈線文を主体として磨消縄文や刺突文を組み合わせた土器で、東海地方の瓜郷式土器、関東地方の須和田式土器と共通する要素が強い[60]。

後期は、南北に二分して展開する。中北信ではいわゆる「赤い土器」の吉田式土器から箱清水式土器へ移行する。箱清水式土器は研磨した表面に赤彩する壺・鉢・高坏に栗林式土器の系譜を持つ櫛描文の甕が組み合わさる事が特徴で、群馬の樽式土器や神奈川の朝光寺原式土器と共通する手法であることなどから、それらと一つの文化圏を形成していた可能性がある[61][60]。一方で南信では座光寺原式土器から中島式土器へと移行する。両者とも畿内型櫛描波状文を施す壺と甕から成り、これに東海地方から流入した高坏とS字状口縁台付甕が組み合わさる[60]。

関東

女方遺跡出土・中期

関東地方は現東京湾沿岸から旧奥東京湾よりも西を西部、東を東部に2分する。また西部は南北でも相違があり、3地域はそれぞれ南西部は東海東部、西北部は中部高地、東部は東北南部と関係が強い[62]。

関東では、浮線文系土器を縄文最末期に位置づけ、それよりも後の弥生的土器組成が見られる時期を前期と位置付けている。この時代の土器は浮線文系土器を継承しつつ水神平式土器などの影響を受けており中部高地地方と連動するが、浅鉢などの器種や変形工字文など東北との共通点も残存する[62]。

中期初頭は、東海東部の丸子式壺が岩櫃山式土器の共伴を指標とする。西北部では壺に水神平式系の影響を受けた細頸化などが進行する一方で、磨消文など東北南部との共通点も見られる。また東北南部の影響が強い東北部の女方式土器、駿河の影響が強い南西部の堂山式土器などが展開する。中期中頃には西部で条痕文が衰退し、櫛描を意識したヘラ描文に変化する。北西部では縄文的な深鉢が消滅するが、東部では天神前式土器など東北系土器の影響が南下する。中期後半には南部で遠江の白岩式土器などの影響が及んで櫛描文が定着し、駿河の有東式土器と関連性が強い宮ノ台式土器が展開するが、北西部では中部高地の栗林式土器の影響を受けた竜見式土器、東部では東北と関係が強い足洗式土器が広がり、地域差が明確になる[62]。

後期は宮ノ原式土器から久ヶ原式土器へ変わる時期を画期とする。久ヶ原式土器からやや遅れて弥生町式土器が成立して併存する。弥生町式土器は東海地方の登呂式土器や飯田式土器の影響が強く、菊川式壺も共伴する。北西部では中部高地の箱清水式土器と関連が深い樽式土器が展開し、東部には長岡式土器などの東北地方系を脱した独自の型式が確立する[62]。

東北

陸前高田市出土・前期

南御山遺跡出土・中期

東北地方の弥生土器研究は、エリアを北部・中部・南部と奥羽山脈を境に東西に分けて検討されている[63]。

東北の縄文晩期を代表する土器に大洞式土器があるが、その中でも最も新しい大洞A'式は弥生前期に並行すると考えられる[64]。前期前半の北部の砂沢式土器と最上川流域の生石2式土器は、類遠賀川系土器の壺・甕・蓋が共伴することが特徴である。こうした様相は東伝した弥生土器が在地土器の組成に補完する形で取り入れられ、それと並行して西日本の土器製作技術が在地土器に取り入れられていったと考えられる[65][63]。前期後半には北部で二枚橋式土器や御所式土器など、中部では山王Ⅲ層式土器など、南部では岩下A遺跡出土土器など、地域差が現れる[63]。

中期には全域に共通して磨消縄文・充填縄文・複雑なヘラ描文が流行するが、その一方で地域差はより明確になる。北部では宇鉄Ⅱ式土器や井沢式土器、中部では寺下囲式土器、南部では南御山Ⅰ式土器、鱸沼式土器などが挙げられる。また南部では再葬墓に用いる大型壺が発達し、南東部では関東北東部と連動して条痕文も取り入れられた[63]。中期中葉には南部と中部が連動した地域圏を形成する。代表的な型式として中南部では柏山式土器や桝形囲式土器、北部では田舎館式土器などが挙げられる。田舎館式土器は日本海側の志藤沢式土器や北陸地方の山草荷式土器と類似しており、日本海側で連動した土器分布圏が確立していた可能性が高い。その一方で最上川上流域では太平洋側の桝形囲式土器と類似する土器が分布しており、奥羽山脈を越えた東西交流も盛んであったと考えられる[63]。中期後半には、南部の桜井式土器、中部の崎山式土器や十三塚式土器、北部の大石平出土土器などが知られる。装飾は磨消縄文・充填縄文は消滅してへら描文が発達して多条化が進み、北部では日本海側と太平洋側の2系統の土器を統合しつつ長頸壺が発達する[63]。

後期になると地域ごとの特色が失われ、全域に広義の天王山式土器が流通する。中期と比べると器種組成が一変し、壺と甕の造りに差異がなくなっていく[63]。

周辺地域の土器との関係

朝鮮半島

最初期の弥生土器は、水田稲作の技術と共に朝鮮半島から伝来した土器製作技術によって成立した[注釈 7]。例えば、覆い野焼、表面を赤く塗って磨き上げる丹塗磨研、粘土紐の接合面が外傾する事などに無文土器の特徴を見出すことが出来る[30][27][1]。また、中期ごろに導入されたタタキ技法も大陸からの伝播である可能性が高い[67]。

一方では初期の弥生土器は無文土器に比べると造りは丁寧で歪みが少なく、早い時期から装飾を施すようになるなど差異もみられる[4]。また、夜臼式土器の壺は亀ヶ岡式(縄文)土器の影響を受けており、その成立には無文土器と縄文土器の両方の影響があったと考えられている[68][69][70]。

弥生土器成立後の朝鮮半島の土器は、青銅器時代後期に窯焼成が始まり、三国時代には三足器などの新しい器種が制作されるなど、中国からの影響を受けて製作技法や生産体制が変化する。一方で日本では、中期から後期にかけて楽浪系・三韓系の土器は流入していたものの、その影響は弥生土器に及ばず在来技術を独自に発展させていった[71][66]。また逆に、弥生時代中期には朝鮮半島南部で弥生系土器が生産されており、弥生人が移住・定着していた可能性も指摘されている[66]。

北海道と沖縄

室蘭市絵鞆町出土・続縄文時代前期

稲作を伴う弥生文化は東北から九州まで広がったが、同時代に沖縄・北海道では稲作が行われておらず、それぞれ後期貝塚時代・続縄文時代が展開してした。しかし、それぞれの在地土器には弥生土器の影響がみられる[1]。

南西諸島における影響度合いは南九州との距離に連動している。大隅諸島の土器は南九州系弥生土器と同調するが、離れている沖縄諸島では弥生土器に影響されない土器がつくられた。その中間にあたる奄美群島では、弥生時代前期末から中期前半にかけて南九州の弥生土器の影響を受けて弥生化を強めていくが、弥生時代後期以降には逆に差異が大きくなっていく。こうした変化は、南西諸島から出土する搬入された弥生土器の数や本州でのイモガイ・ゴホウラの出土数と連動しており、奄美群島に貝交易の仲介集団が居たことを示すと考えられる[72]。

北海道南部から出土する続縄文時代の前期から中期にあたる恵山式土器は、1970年頃から東北北部の弥生土器田舎館式土器の影響下で成立したとする見解がある[73][1][3]。しかし、その後の研究で恵山式のルーツは縄文土器の大洞式土器で、恵山式と共通性が指摘されていた田舎館式土器は北海道南部から移住した住民が作った恵山式そのものとする説もある[73]。

脚注

注釈

- 板付遺跡の水田から出土した夜臼式土器は最古の弥生土器とされるがその様相はなお縄文土器であり、続く板付式土器を最古の弥生土器とする見解もある[1]。また、弥生時代と古墳時代の境に位置する庄内式土器は、弥生時代終末期(第Ⅵ様式)とする見解と古墳時代早期とする見解がある[5][6]。

- ただし、旧来の土器による時代区分を推す専門家もいる[9][1]。

- 早期を加えることは定説になりつつあるが、終末期については定着していない[11]。

- 器種の組み合わせの割合。土器組成ともいう[12]。

- 縄文土器の器種組成は中期まで深鉢が主で、後期に浅鉢が加わる[3]。

- 日用土器を二次的に棺に転用したものは各地に見られる[16]。

- 朝鮮半島からの影響については、黒川式(縄文)土器段階で始まっていたと考えられる[66]。

出典

- 工楽善通 2011, pp. 884–888.

- コトバンク: 弥生土器.

- 佐原真 2008, pp. 110–113.

- 長友朋子 2015, pp. 54–56.

- 佐原真 2008, pp. 145–148.

- 工楽善通 1996, pp. 439–440.

- 工楽善通 1996, pp. 5.

- 佐原真 2008, pp. 140–142.

- 安藤広道 2015, pp. 10–11.

- 佐原 1975, pp. 113–182.

- 佐藤由紀男 2015b, pp. 6–9.

- 佐藤由紀男 2015b, pp. 62–68.

- 設楽博己 2022, pp. 248–250.

- 設楽博己 2022, pp. 260.

- 山岸良二 1996, pp. 1007.

- 佐原真 2008, pp. 113–115.

- 佐原真 2008, pp. 118.

- 佐原真 2008, pp. 119.

- 佐原真 2008, pp. 122.

- 佐原真 2008, pp. 124.

- 永井宏幸 2015, pp. 269–299.

- 高橋一夫 1998, pp. 115–117.

- 設楽博己 2022, pp. 244–245.

- 設楽博己 2022, pp. 246–247.

- 設楽博己 2022, pp. 247–248.

- 長友朋子 2015, pp. 26–31.

- 長友朋子 2015, pp. 31–33.

- 若林邦彦 2015, pp. 56–59.

- 長友朋子 2015, pp. 36–38.

- 石田智子 2015, pp. 121–123.

- 柳田康雄 1996, pp. 370–371.

- 石田智子 2015, pp. 123–126.

- 石田智子 2015, pp. 126–135.

- 石田智子 2015, pp. 135–141.

- 河合忍 2015, pp. 160–161.

- 河合忍 2015, pp. 183–186.

- 河合忍 2015, pp. 186.

- 河合忍 2015, pp. 187.

- 河合忍 2015, pp. 187–189.

- 正岡睦夫 1996, pp. 408.

- 河合忍 2015, pp. 189.

- 河合忍 2015, pp. 190.

- 河合忍 2015, pp. 190–192.

- 河合忍 2015, pp. 192.

- 河合忍 2015, pp. 192–193.

- 東森市良 1996, pp. 409.

- 河合忍 2015, pp. 193–194.

- 若林邦彦 2015, pp. 212–214.

- 若林邦彦 2015, pp. 219–228.

- 若林邦彦 2015, pp. 228–238.

- 工楽善通 1996, pp. 408.

- 若林邦彦 2015, pp. 238–247.

- 若林邦彦 2015, pp. 261–263.

- 若林邦彦 2015, pp. 247–261.

- 平野吾郎 1996, pp. 461–462.

- 永井宏幸 2015, pp. 299–302.

- 橋本澄夫 1996, pp. 484–485.

- 永井宏幸 2015, pp. 302–312.

- 永井宏幸 2015, pp. 312.

- 笹沢浩 1996, pp. 495–496.

- 永井宏幸 2015, pp. 319–323.

- 石川日出志 1996, pp. 513–514.

- 須藤隆 1996, pp. 536–538.

- 佐藤祐輔 2015, pp. 398–403.

- 佐藤祐輔 2015, pp. 433–435.

- 石田智子 2015, pp. 147–151.

- 佐原真 2008, pp. 126–127.

- 設楽博己 2022, pp. 255–256.

- 佐原真 2008, pp. 115–117.

- 石田智子 2015, pp. 146–147.

- 長友朋子 2015, pp. 48.

- 新里貴之 2015, pp. 111–114.

- 大坂拓 2015, pp. 463–464.

参考文献

書籍

- 佐原, 真「農業の開始と階級社会の形成」『原始および古代1』岩波書店〈岩波講座日本歴史1〉、1975年、113-182頁。 NCID BN00368262。

- 佐原真 著、春成秀爾 編『縄紋土器と弥生土器』学生社、2008年。ISBN 9784311300691。

- 設楽博己『縄文vs.弥生』筑摩書房〈ちくま新書 1624〉、2022年。ISBN 978-4-480-07451-5。

- 高橋一夫『手焙形土器の研究』六一書房、1998年。ISBN 4947743026。

- 大川清ほか 編『日本土器事典』雄山閣出版、1996年。ISBN 4639014066。

- 工楽善通「弥生土器総論、ほか」。

- 山岸良二「土器の器形と名称(弥生)」。

- 柳田康雄「九州地方の弥生土器」。

- 正岡睦夫「中国・四国地方の弥生土器(瀬戸内)」。

- 東森市良「中国・四国地方の弥生土器(山陰)」。

- 平野吾郎「東海地方の弥生土器」。

- 橋本澄夫「北陸地方の弥生土器」。

- 笹沢浩「中部山岳地方の弥生土器」。

- 石川日出志「関東地方の弥生土器」。

- 須藤隆「東北地方の弥生土器」。

- 佐藤由紀男 編『弥生土器』ニューサイエンス社、2015年。ISBN 978-4-8216-0524-8。

- 佐藤由紀男「本書の目的と方針・構成、ほか」。

- 安藤広道「弥生土器と弥生式土器」。

- 長友朋子「弥生土器の生産、ほか」。

- 新里貴之「沖縄・奄美」。

- 大坂拓「北海道(南部・中央部)」。

- 若林邦彦「弥生土器の流通-生駒西麓土器の例、ほか」。

- 石田智子「九州」。

- 河合忍「中国・四国」。

- 永井宏幸「中部」。

- 佐藤祐輔「東北」。

辞書など

- “コトバンク”. 朝日新聞社, VOYAGE MARKETING.

- “弥生土器”. 2022年9月25日閲覧。(『百科事典マイペディア』ほかより転載)。