工業立地論

工業立地論(こうぎょうりっちろん)は、工業製品の生産コストを最小化するためにどの場所で工場を立地させるべきか考察した経済地理学の理論の1つである[1]。現代でも著名な古典的な研究としてアルフレート・ヴェーバーの『諸工業の立地について』が挙げられる[2]。

ヴェーバーの工業立地論

アルフレート・ヴェーバーは1909年に著書『諸工業の立地について』を発表した[3]。この著作では、一定の商品価格のもと輸送費や人件費などを最小化できる地点を判定するモデルが紹介されている[1]。ヴェーバーは輸送費、人件費、集積要因の3因子を用いて工場立地の分析を行った[4]。なおこの考察では、考察対象の因子のみを変化させ他の要因は一定とする孤立化法が用いられている[3]。

輸送費指向

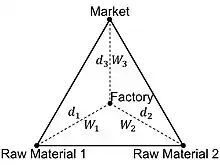

輸送費指向とは総輸送費が最小化するように工業が立地する指向のことで[5]、ヴェーバーの工業立地論の考察で重要な要素である[6][5]。ここでは輸送費は輸送距離と輸送物の重量に比例すると仮定している[7]。2つの原料産地と1つの市場を頂点とする三角形を考え、これを立地三角形とよぶ。立地三角形の3頂点からの輸送費の合計が最小となる点が工業の最適立地点となる[5]。

輸送費指向の考察の際、原料指数が有用である[8]。局地原料重量を、製品重量をとすると、原料指数は以下の式で計算できる[9][10]。

ここで、のときは、生産過程で重量が減少するため工場は原料地に立地する(原料地指向)[8]。セメント業などが該当する[9]。のときは生産過程で重量が変化しないため立地自由で、原料地と市場の間の任意の点に立地し、機械類の組み立て工場などが該当する[9]。のときは市場付近に立地する(市場指向)[8]。ビール工場などがこれに該当する[9]。

労働費指向

ヴェーバーは分析の第2段階として、地域による労働費の多寡を検討した[10]。これは、安価な労働力の存在により工業立地が修正されるためである[6]。ここで労働係数を考慮している。人件費を、立地重量をとすると、労働係数は以下の式で計算できる[9]。

ここで、労働係数が大きくなるほど、工場を遠隔地に移転しても輸送費増大の幅が小さくなるため、安価な労働力を求めて工場が郊外・海外への移転が進行する[9]。ただし、工場の移転が行われるのは、輸送費の増大分と労働費の節減分が一致する臨界等費用線の内側に限られる[11]。なお、この考え方は、近年問題化している工場の海外移転や産業の空洞化の考察において重要な概念となっている[12]。

集積

ヴェーバーは分析の第3段階として集積を検討した[12]。これは、工場の集積による熟練した労働力の集中や工場間での協力の容易化により費用を節約し得るからである[13]。ただし、過度の集中は地価の上昇などの不利益を招き、逆に分散による利益が大きくなり得る[13]。ここでヴェーバーは加工係数を提示している。機械費をとすると、加工係数は以下の式で計算できる[14]。

ただし、集積による工場の移転が行われるのは、集積による費用節減分が輸送費の増大分を上回る場合に限られる[12]。

意義と限界

杉浦芳夫は工業立地の考察において、ヴェーバーモデルは輸送コストが生産コストの中でも大きい場合に適切であると指摘しているものの、輸送コストが低下した現代においてヴェーバーモデルの重要性が低下し、立地因子が工業立地の説明において重要視されるようになってきている[15]。現代では公共施設の立地の説明においてヴェーバーモデルが応用可能である[16]。住民全体での公共施設までの移動距離を最小化する場合のモデル、公共施設から遠い住民数を最小化する場合や公共施設のサービス提供可能地域での住民数を最大化する場合のモデルが存在する[17]。

柳井雅人は、ヴェーバーモデルが資本主義社会での立地変化の考察のツールになっていること、費用の最小化の観点から企業間競争を説明していること、ヴェーバーモデルが都市の形成の背景の考察の手段になり得たこと、また地域の全体構造の表現がなされていることを、ヴェーバーモデルの意義として指摘している[18]。一方、現代では工場の集積と人口集積の因果関係が失われていること、労働費の地域間での相違を説明できないこと、立地層間での立地の相互関係についての説明が不十分なこと、集積関数に関する説明に問題があることをヴェーバーモデルの限界として指摘している[19]。

グリーンハットの理論

現代の工業立地の考察において、ヴェーバー理論など古典的な理論だけでは限界に達していた[14]。グリーンハットは、ヴェーバー理論において最小費用立地、所与の需要、企業間立地が互いに影響し合うことが検討されていないことを指摘し、新たに需要と純粋個人的考慮を含めて再検討を行った。最終的に、利潤最大化、満足最大化も工業立地の基本であることを提唱した[14]。

スミスの理論

スミスの理論では、地域によって企業の収入も変化するように仮定されている。ヴェーバー理論では収入は一定であり、コストの最小化が利益の最大化に直結していたが、スミスの理論ではこの限りではない[20]。

脚注

- 柳井 2000, p. 28.

- 松原 2013, p. 5.

- 松原 2013, p. 23.

- ベール 1990, p. 43.

- 松原 2013, p. 24.

- ベール 1990, p. 48.

- ベール 1990, p. 42.

- ベール 1990, p. 44.

- 柳井 2000, p. 29.

- 松原 2013, p. 25.

- 柳井 2000, p. 30.

- 松原 2013, p. 27.

- ベール 1990, p. 50.

- 松原 2013, p. 29.

- 杉浦 1989, p. 72.

- 杉浦 1989, p. 74.

- 杉浦 1989, pp. 75–78.

- 柳井 1997, pp. 82–83.

- 柳井 1997, pp. 83–84.

- 松原 2013, p. 29-30.