ヒッタイトの歴史

ヒッタイトはインド・ヨーロッパ語族に属する言語を話し、紀元前18世紀からアナトリア北部のハットゥシャを中心とする王国を作った古代の人々である。紀元前14世紀にヒッタイト王国はその最盛期を迎え、アナトリア中央部、シリア南西部、そして遠くはウガリット、メソポタミア北部までを包含した。紀元前1180年以降、海の民が突如として侵入した事に関係したレバントにおける全般的な動乱の中で、ヒッタイト王国は崩壊していくつかの独立した「シロ・ヒッタイト国家群」と呼ばれる都市国家群となり、それらの内のいくつかは紀元前8世紀頃まで存続した。ヒッタイト文明の歴史は、その多くがヒッタイト王国の領域から見つかった楔形文字の古文書、およびエジプトや中東に残る数多くの古文書の中から見つかった外交・商業関係の文書により分かったものである。

ハッティ人とヒッタイト人

紀元前5000年ごろから紀元前2000年以前の中央アナトリアにおいて、ハッティ人が最も有力な居住者で、他にアッシリア人の入植地もあった。ハッティ人は、インド・ヨーロッパ語族には属さないハッティ語を話し、ヒッタイト人とは別の文化を持っていた。

紀元前2000年より少し前に、ヒッタイト人とその他のアナトリアの諸民族がアナトリアへ来たと考えられているが、それ以前にヒッタイト人がどこにいたのかという事ははっきりとしない。クルガン仮説を支持する学者は、紀元前4千年紀から紀元前3千年紀におけるインド・ヨーロッパ語族の根拠地はポンティック・ステップ、すなわち現在のウクライナのアゾフ海周辺であり、北からおそらくカスピ海に沿って中央アナトリアに来たと考えている。一方、アナトリア仮説を支持する学者は、同じアナトリアの別の地域から中央アナトリアに来たと考えている。

ヒッタイト人が中央アナトリアに定住するまでにはいくらかの時間が掛った。数世紀にわたって、ヒッタイト人はいくつかのグループに分かれており、普通は様々な都市を中心として生活していた。しかしボアズキョイを中心とするグループの強力な支配者たちが、これらの都市をまとめあげて、中央アナトリアの大部分を征服するに至り、ここにヒッタイト王国が建国された[1]。

初期のヒッタイト人は、その出自は不明確だが、既に存在したハッティ人やアッシリアの商人から多くの文化を取り入れており、中でも特筆すべきものは楔形文字や円筒印章の使用である。ヒッタイト人はハッティ人やアッシリア人から楔形文字を取り入れた。 紀元前2千年紀の初頭からこの地域にインドヨーロッパ語族のヒッタイト語が現れ、その後6~7世紀にわたってヒッタイト王国の公用語となった。「ヒッタイト語」とは現代の慣用名であり、ヒッタイト語では「Nesili」(「ネサの言語」の意)と呼んだ。 ヒッタイト王国においても、ハッティ語は宗教目的で使われ続けており、ハッティ人とヒッタイト人の文化にはかなりの連続性があるので、ハッティ人はヒッタイト人に取って代わられたのか、ヒッタイト人に吸収されたのか、あるいは単にハッティ語が外来語として用いられただけなのかは定かでない。

ヒッタイト人がアナトリア地域へ移動してきた事が、紀元前1900年ごろの中東における民族大移動を引き起こすきっかけとなった。

ヒッタイト王国の起源

ヒッタイト王国の初期の歴史は、紀元前17世紀ごろに初めて書かれたとみられるが、紀元前14世紀および紀元前13世紀に作られた複製としてしか残っていない粘土板を通じて知る事が出来る。これらの粘土板はアニッタ文書という総称で知られるもので[2]、クッシャラ(KussaraあるいはKusssar。考古学的に未だ発見されていない小さな都市国家)の王ピトハナがいかにして隣の都市カニシュ(ネサ)を征服したかを説くところから始まる。しかしながら、これらの粘土板の本当の主題はピトハナの息子アニッタについてである。アニッタは父の遺業を継いで、隣接するハットゥシャ、ザルプワ(ザルパ)などいくつかの都市を征服した。

しかしながら、アニッタの帝国は建国してほとんど間もなく崩壊し、その地域ではその後数十年にわたって歴史の記録も行われなくなったが、いくつかの主要な遺跡は明らかに破壊されており、長きにわたって続いてきたアッシリア商人の交易システムも機能しなくなっていた。再び文献記録が現れた頃には、クッシャラを根拠地とする小さな王国が再び中心的地位を占めていたが、その支配者がアニッタに連なる者であるかどうかは不確かである(Bryce, 2005, 第2章、第4章)。

古王国

ヒッタイト王国を建国したのは、ハットゥシャの南北の地域を征服したラバルナ1世あるいはハットゥシリ1世のいずれかとされている(これらが同一人物ではないかとする論争もある)。ハットゥシリ1世はシリアのヤムハドまで遠征して攻撃したが、その首都であるアレッポを攻め落とす事は出来なかった。彼の後継者であるムルシリ1世は、紀元前1595年の戦役でアレッポを征服した[3]。また紀元前1595年にムルシリ1世はユーフラテス川を下って大襲撃を行い、マリとバビロンを陥落させた [4]。しかしながら、ヒッタイトの外征は国内の紛争により中止され、軍はヒッタイト本国へ引き揚げた。それ以降の紀元前16世紀の間を通じて、ヒッタイトの王たちは王家の争い、そして東に隣接するフルリ人との戦争により本国に止まらざるを得なかった[4]。またシリアとメソポタミアへの遠征により、アナトリアに楔形文字による筆記が再び取り入れられたものとみられる。なぜなら、ヒッタイト文字は先行するアッシリア人の入植地時代の文字とは明らかに異なっているからである。

ムルシリはハットゥシリ1世の外征を継続した。ムルシリの外征はメソポタミアに達し、紀元前1531年にはバビロンを略奪しさえもした[5]。しかしムルシリは、バビロニアをヒッタイトの支配下に組み込むというよりは、むしろバビロニアを同盟国のカッシートに引き渡したようで、その後カッシートが4世紀にわたってバビロンを支配する事になる。しかしながら、この長きにわたる戦役はハッティの資源を浪費し、首都は無政府状態のまま放置された。ムルシリは帰国後すぐに暗殺され、ヒッタイト王国は混乱状態に陥った。チグリス川とユーフラテス川の上流部の山地に住むフルリ人は、この状況を利してアレッポとその周辺地域を掌握し、さらにアダニヤ(Adaniya)の沿岸地域を獲得してキズワトナ(後のキリキア)と改称した。

この後、ヒッタイトは弱小期に入り文献記録も途絶え、傑出した君主もなく、その支配領域も縮小した。強い王の下での拡張と、弱い王の下での縮小というこのパターンがヒッタイト王国の500年の歴史を通じて何度も何度も繰り返された。このため衰弱期の事象の歴史を正確に組み立てる事は難しい。この頃のヒッタイト古王国の政情不安定の一因は、その頃のヒッタイトの王権のあり方により説明できる。紀元前1400年以前のヒッタイト古王国では、ヒッタイト王はヒッタイト市民からエジプトのファラオのような「生き神様」と見なされていたのではなく、むしろ平等市民の中の第一位の者と見なされていた[6]。

ムルシリ1世から数代を経た君主がテリピヌ(紀元前1500年ごろ)である。彼は南西方面でフルリ人の国の一つであるキズワトナと同盟して、別のフルリ人の国(ミタンニ)に対して何度か勝利したようである。

中王国

テレピヌの治世が「古王国」の最後となり、「中王国」として知られる長きにわたる弱小期が始まる[7]。紀元前15世紀の期間は、現存する記録が疎らであるため殆ど分かっていない[8]。中王国は、ヒッタイトの歴史における一つの時代というよりは、むしろ古王国から新王国への過渡期に当たる。

この期間のヒッタイトの歴史については殆ど分かっていないが[7]、古王国の最後の君主テレピヌの治世は紀元前1500年まで続いた。それに引き続き詳細不明の「中王国」が70年続き、その後で新王国が誕生する。

新王国

新王国の時代は「ヒッタイト帝国時代」とも呼ばれ、歴史の霧の中に覆われていたヒッタイト王国が再び姿を現してくる。ヒッタイト文明は「ヒッタイト帝国時代」と呼ばれる時代に入った。この時代には多くの変化が起こった。

紀元前1430年頃からのトゥドハリヤ1世の行った革新的な事績は、隣国との条約や同盟の実施である。これによってヒッタイトは国際政治・外交の分野における先駆者とされている。トゥドハリヤ1世王の治世(紀元前約1400年頃)の時代、再びキズワトナと同盟を結び、フルリ人の都市であるアレッポとミタンニを征服し、アルザワ(ルヴィ人の国)を犠牲にして更に西へ拡張した。王権が強化され、帝国時代にはヒッタイト人の入植が進んだ[6]。しかしながら、ヒッタイトの人々はエーゲ海の土地よりもむしろアナトリア南部の古来の土地に定住する傾向があった。この入植がすすむにつれて、隣接地域の人々と条約を調印した[6]。ヒッタイト帝国時代の間、王権は世襲制となり、王は「神がかり的な雰囲気」をまとい、ヒッタイト市民からは「わが太陽」と呼ばれ始める。帝国時代の王は高位の聖職者として行動するようになり、毎年ヒッタイトの聖なる都市を巡幸したり、祭祀を執り行い、聖地の維持費を監督したりした[6]。 紀元前1400年から紀元前1200年までのヒッタイト帝国後期の間だけ、ヒッタイトの王権はより中央集権化した。

トゥドハリヤ1世の引き続いて、再び弱小期となり、ヒッタイトの敵が全ての方向から攻め込み、ハットゥシャまでもが陥落して破壊された。しかしながら、王国はシュッピルリウマ1世(紀元前約1350年頃)の下でかつての栄光を取り戻し、彼は再びアレッポを征服し、ミタンニを服属させて彼の養子の下に納税させ、更にウガリットを従属させ、シリアの都市国家カルケミシュを破った。彼自身の息子たちがこれらの新しい征服戦争に配置されている中、バビロニアは依然としてカッシートの手中にあり、そしてミタンニ帝国の崩壊によりアッシリアだけが新たに完全に独立した。こうした中、シュッピルリウマはエジプト域外における最高権力の調停役としてあり続けたが、間もなく別の息子とツタンカーメンの未亡人の婚姻を通じてエジプトと同盟することを模索した。だが、その息子は目的地へ到着する前に明らかに殺されており、この同盟が結ばれる事はなかった。

シュッピルリウマ1世と、その最年長の息子によるごく短期間の治世ののち、別の息子であるムルシリ2世が王となった(紀元前約1330年頃)。東における優勢な地位を継承して、ムルシリは西に注意を向ける事ができ、彼はアルザワ、およびアヒヤワ(Ahhiyawa)の沿岸の土地にあるミラワンダとして知られる都市を攻撃した。最近の多くの研究では、アヒヤワのミラワンダとは、ギリシア史において知られるアハイアとミレトスを指すものではないかと推測しているが、このつながりに異を唱える説も少数存在する。

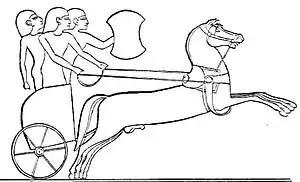

カデシュの戦い

ヒッタイトの繁栄は、主に交易路と鉱山を掌握している事に依存していた。キリキアの門(トルコ南部のトロス山脈を抜ける山道)とメソポタミアをつなぐ生命線としてシリア北部は重要な地域であり、したがってこの地域の防衛がヒッタイトの興廃を決する言ってもよい。エジプトのファラオ、ラムセス2世の下で行われたエジプトの外征に対して、この地域をムワタリ率いるヒッタイト軍が防衛できるかどうかが早速にも試されることとなった。この戦いの結果は不確かであるが、エジプトの援軍が適時に到着した事により、ヒッタイトの完全勝利とはならなかったようである[9]。エジプト軍はヒッタイト軍をカデシュ要塞に追い詰めたが、エジプト軍の損害も大きく、それ以上の攻城戦を戦う余力は残っていなかった。この戦いはラムセス治世の5年目(最も一般的に用いられている年代記によれば紀元前約1274年)に起こった。

王国の衰退と消滅

この時から、アッシリアの台頭によりヒッタイトの力は再び凋落していった[10]。ムワタリがエジプト軍に専念している間に、アッシリア人はミタンニを征服する機会を掴み、さらにユーフラテスへ拡大した。ヒッタイトの交易路に対して、アッシリアはかつてのエジプトと同じくらい強大な脅威として台頭してきた。ムワタリの息子ウルヒ・テシュプ(Urhi-Teshub)がムルシリ3世として王位に就き7年間にわたって王として支配したが、短期間の内戦の末に叔父のハットゥシリ3世が簒奪した。アッシリアによる国境への侵入が増加している事に対応して、ハットゥシリ3世はラムセス2世との和平・同盟を締結し、娘をファラオに嫁がせた[10]。「カデシュの和約」(en:Egyptian–Hittite peace treaty)は、完全な形で現存する歴史上最古の条約の一つであり、両者の国境線をカナン(Canaan)に定め、ラムセス治世の21年目(紀元前約1258年)に署名された。この条約の約定の中にはヒッタイトの王女の内の一人をファラオ・ラムセスに嫁がせるという項目が含まれていた[10]。

ハットゥシリの息子トゥドハリヤ4世は、アッシリアをシリア域外にて食い止め、さらに一時はキプロス諸島を編入しさえもしたが、ヒッタイトにとっては彼が最後の強い王となった。最後の王、シュッピルリウマ2世も、キプロス沖合における海の民との海戦を含めていくつかの勝利を挙げた。しかし、その勝利は小さすぎ、また遅すぎた。海の民は、地中海の海岸沿いに既に侵攻を始めており、エーゲ海を初めとしてフィリスティアに向かって進軍を続け、彼らの望む交易路を切り開くべくキリキア(旧キズワトナ)およびキプロスをヒッタイトから切り離した。これによりヒッタイト本国は全ての方向からの攻撃に対して脆弱となり、紀元前1180年ごろにハットゥシャは全焼し、カスカ(Kaskas)、フリギア(Phrygia)、ブリゲス(Bryges)の連合した猛攻にさらされた。これにより、ヒッタイト王国は歴史記録から姿を消した[11]。

シリア・ヒッタイト王国群

紀元前1160年までに、小アジアの政治状況は、その僅か25年前と比べると大きく様変わりしていた。その年、アッシリアは「ムシュキ」(フリギア)をアナトリア高地からメソポタミア最北部へと圧迫しており、そしてカスカ族(ハッティと黒海間の山国から来て古くはヒッタイトと敵対した民族)も間もなくそれに加わったと思われる。「ムシュキ」(あるいはムシュク)は西からカッパドキアを越えて逃れたみられる。最近発見された碑文の証拠によれば彼らの出自はバルカン半島の「ブリゲス」(Bryges)族であり、マケドニア人によって追い出されたと確認できる。

この時点でヒッタイトはアナトリアから姿を消していたが、いわゆる「新ヒッタイト」と呼ばれる数多くのヒッタイト王国群がアナトリアとシリア北部で勃興してきた。シリアの新ヒッタイト王国群の中で最も顕著なものはカルケミシュおよびメリド(後のマラティヤ付近)にあったものである。それらはヒッタイト王国の継承者であった。これらの新ヒッタイト王国群は、紀元前8世紀にはアッシリアのサルゴン2世の治世の間にカルケミシュが侵略され、更に数十年後にはミリドも侵略されて、次第にアッシリアの支配下に入っていった。

タバル(古代ギリシア語: Τιβαρηνοί - Tibarenoi、ラテン語: Tibareni、ヨセフスのラテン語: Thobeles)として知られる広大で強い国がアナトリア南部の大部分を占めていた。かれらの言語はルウィ語であったかもしれない[12]。アナトリア象形文字を使って書かれたルウィ語の碑文でそう証言されている[13]。

最終的に、楔形文字ルウィ語とアナトリア・ヒエログリフは、新たに登場した画期的なアルファベット(en:Alphabets of Asia Minor)によって廃れた。アルファベットは(後にフリギアに名を変えたブリゲス族とともに)エーゲ海文明から、そしてフェニキア人やシリアの隣の人々から、ほぼ同時的に入ってきたとみられる。

関連項目

参考文献

- Trevor R. Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford (1998). (また、2005年版のハードカバー・ソフトカバー版があり、新しい情報が多く盛り込まれている)

脚注

- http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/hitol-0-X.html Hittite Online by Winfred P. Lehmann and Jonathan Slocum

- ed. Studien zu den Bogazkoy-Texten 18

- Carl Roebuck, The World of Ancient Times (Charles Schibner's Sons: New York, 1966) p. 93.

- Carl Roebuck, The World of Ancient Times, p. 93.

- O. R. Gurney, The Hittites (Penguin Books: Baltimore, Maryland, 1966) p. 23.

- Carl Roebeck, The World of Ancient Times, p. 94.

- O. R. Gurney, The Hittites, p. 25.

- O. R. Gurney, The Hittites, pp.25-26.

- O. R. Gurney, The Hittites, p. 110.

- O. R. Gurney, The Hittites, p. 36.

- O. R. Gurney, The Hittites p. 39.

- Barnett, R.D., "Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age", The Cambridge Ancient History, Vol. II, Part 2 (1975) p. 422

- The Georgian historian Ivane Javakhishvili considered Tabal, Tubal, Jabal and Jubal to be ancient Georgian tribal designations, and argued that they spoke Kartvelian, a non-Indo-European language