調和の霊感

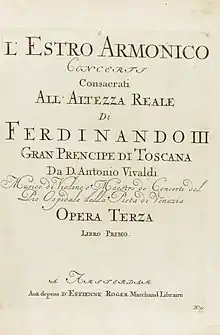

『調和の霊感』(ちょうわのれいかん、L'estro Armonico)作品3は、アントニオ・ヴィヴァルディが作曲した全12曲からなる協奏曲集。1711年にアムステルダムのエティエンヌ・ロジェより出版された。トスカーナ大公子フェルディナンド・デ・メディチに献呈されている。ヴィヴァルディの最初に出版された協奏曲集。『調和の幻想』とも表記される。

来歴

『調和の霊感 作品3』はヴィヴァルディがピエタ院の音楽教師に復帰した1711年に、オランダ・アムステルダムの出版社エティエンヌ・ロジェから6曲ずつの2巻組で出版されている。曲集はトスカーナ大公コジモ3世の長男、フェルディナンド・デ・メディチへ「フェルディナンド3世」の敬称で献呈されている。この称号はフェルディナンドが大公位を継いだ際に名乗るはずもので、公子への敬称として用いられていたものの、コジモ3世が長命だったためいまだ正式のものではなかった。しかしそれゆえにフェルディナンドが求める呼び名と符合する「作品3」を献呈する対象としてふさわしい人物とされ、ヴィヴァルディ以前にもトマゾ・アルビノーニと、ジョルジョ・ジェンティーリ (Giorgio Gentili 1669 – 1737) が1701年と1706年に「作品3」をフェルディナンド公子に献呈していた。しかしフェルディナンドは『調和の霊感』を献呈された数年後に梅毒でこの世を去ったため、「トスカーナ大公フェルディナンド3世」の称号は、神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世の跡を継いでレオポルト2世となったトスカーナ大公レオポルト1世の次男フェルディナンドが、大公位を継いだ際に用いられることとなった[1]。

特徴

この協奏曲集はヴィヴァルディの様々な意図がある。例えば、曲の配列においても、長調→短調→長調……となるような工夫がなされている。ただし、長調でこの曲集を完結させるという意図があり、第10・11・12番は短調→短調→長調となっている。

独奏楽器はヴァイオリン4本のもの、ヴァイオリン2本のもの、ヴァイオリン独奏のものがそれぞれ4曲ずつある。チェロは独奏に加わることもあるが、多くは通奏低音と同じ旋律を演奏する。ヴァイオリン4部、ヴィオラ(楽譜の上では2部に分かれているが実際には異なる音を演奏することは少ない)、チェロ、通奏低音からなる伝統的な協奏曲の編成を使用しているが、もはやコレッリのもののように独奏楽器はトリオ・ソナタの形式をしていない[2]。

ヴィヴァルディはソロ楽器の技巧的な楽想とリトルネロの対比による急・緩・急の3楽章からなる協奏曲で有名であるが、作品3は初期の作品であり、新旧様式が混在している[3]。

同様の様式を持つ協奏曲にはすでにジュゼッペ・トレッリの合奏協奏曲集作品8(1709年)や、ジュゼッペ・ヴァレンティーニの合奏協奏曲集作品7(1710年)があるが、ヴィヴァルディの作品3およびそれに続く協奏曲集はオランダのロジェから出版されたために国際的な名声を得、テレマン、ハイニヒェン、バッハらがヴィヴァルディの様式を採用した[2]。

コレッリの影響

ヴィヴァルディはこの協奏曲集において、コレッリのコンチェルト・グロッソ(合奏協奏曲)に似た作品を残している。第1番、第2番、第4番、第7番、第10番、第11番がそれである。特に第7番は、コレッリの作品6の協奏曲と非常によく似ている。この作品3以外でもヴィヴァルディは、コレッリに似た作品を残している。

各曲について

第1番 RV 549

第2番 RV 578

2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ト短調。緩・急・緩・急の形をとっている4楽章形式の協奏曲(コンチェルト・ダ・キエーザ)。この作品と第11番の2曲は、17世紀末に現れた2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲である。

第4番 RV 550

4つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調。これも第2番と同じ緩・急・緩・急の形をとっている4楽章形式の協奏曲である。この協奏曲はコンチェルト・グロッソからソロ・コンチェルトへの移り変わりを顕著に示している協奏曲の1つである。

第5番 RV 519

2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ長調。3楽章形式。

- 第1楽章 - 冒頭の音型はリトルネッロ主題として楽章の中で生かされるが、すべてイ長調で登場するという珍しい形をとっている。

- 第2楽章 - 美しい12小節のカンタービレで、通奏低音は休止。

- 第3楽章 - リトルネッロ主題8小節からなる。2つのヴァイオリンがソロを交代で受け持ち、その後にトゥッティを繰り返す。なお1楽章と同様、第4トゥッティ以外はすべてイ長調である。

第6番 RV 356

ヴァイオリン協奏曲 イ短調。3楽章形式。この曲はコンチェルト・グロッソへと発展した古典的な独奏楽器と合奏のための協奏曲の中で最も古い。この曲は少し難しく編曲されて、主要ヴァイオリン学習教本に載っており、特に第1楽章はヴァイオリンを学ぶ上で重要な曲目となっている。

- 第1楽章 - リトルネッロ主題は3つの動機よりなる。全体的にイ短調が支配的であり、転調はあまり行われていないと言ってよい。

- 第2楽章 - 14小節のカンタービレ。前半、後半の2部に別分かれ、後半は前半の自由な変奏の形式をとる。

- 第3楽章 - トゥッティ楽節はホ短調-イ短調-ハ長調-イ長調の調性で再現される。終結部付近ではソロとトゥッティの交代が頻繁に行われる。

第7番 RV 567

4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調。5楽章形式とも解される協奏曲。

第8番 RV 522

2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調。3楽章形式。第1楽章はアレグロ。第2楽章は下属調であるニ短調でシチリアーナの旋律。第3楽章は活発な曲である。 J.S.バッハはこれを「オルガン協奏曲第2番イ短調 BWV 593」に編曲した。

第9番 RV 230

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調。3楽章形式。

- 第1楽章 - 美しい旋律を歌うアレグロ。第1トゥッティと第2トゥッティの旋律が重要な役割を演じている。第3トゥッティでは第1トゥッティの動機がロ短調で再現される。第1楽章としては短めで、2分弱で終了となる。

- 第2楽章 - オスティナート・リズムが楽章を支配している。ソロ部では通奏低音は休止。

- 第3楽章 - 第2トゥッティのトレモロ音型がその後のトゥッティに転調して出る。従ってトゥッティにあまり工夫がされていない分、ソロは毎度違う演奏が聴かれる。

第10番 RV 580

4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調。J.S.バッハはこれを「4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV 1065」に編曲した。第1楽章は4本のヴァイオリンがソロ・パートを次々と交代していく形式である。第2楽章はラルゴ。終止形はロ短調ではない。第3楽章も第1楽章と同様の特徴を持つ。

第11番 RV 565

2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調。3楽章形式、または5楽章形式と解されるコンチェルト・グロッソ。J.S.バッハはこれを「オルガン協奏曲第5番ニ短調 BWV596」に編曲した。第4楽章はシチリアーナ。J.S.バッハはこれにはほとんど手を加えていない。第3楽章のフーガ(フガート)はバッハに似た雰囲気を持つ。

- 第1楽章 - Allegro。2つのヴァイオリンによるソロが続いた後、チェロのソロが始まる。

- 第2楽章 - Adagio spiccato (e tutti)。わずか3小節の楽章であり、全員が同じリズムで演奏する。

- 第3楽章 - Allegro。最初にチェロがフーガ(フガート)の主部を演奏し、次にヴィオラ、第2ヴァイオリン、第1ヴァイオリンというように入っていく。最後の部分ではヴィオラが大活躍する。

- 第4楽章 - Largo e spiccato。スピッカート奏法で演奏するシチリアーナ。ソロの部分は第1ヴァイオリンだけが担当し、ほかは8分音符で刻むのみである。トゥッティは伴奏に多少の変化が現れる。

- 第5楽章 - Allegro。これも第1楽章と同じく、2つのヴァイオリンによるソロが続いた後、チェロのソロが始まる。16分音符が多い活発な曲で、華やかに終わる。

第12番 RV 265

ヴァイオリン協奏曲 ホ長調。第3楽章形式。J.S.バッハはこの作品をチェンバロ用とオルガン用に編曲した。(協奏曲第5番ハ長調 BWV976)

参考文献

- M・トールバット 著 為本章子 訳『BBCミュージック・ガイド① ヴィヴァルディ』(上)、(下) (東芝EMI音楽出版、1981)ISBN 4-543-08021-1(上)ISBN 4-543-08046-7(下)

脚注

- マイケル・トールボット 著 『ヴィヴァルディ』(上)p28

- Michael Talbot (2005). “The Italian concerto in the late seventeenth and early eighteenth centuries”. In Simon P. Keefe. The Cambridge Companion to the Concerto. Cambridge University Press. pp. 35-52. ISBN 052183483X

- 磯山雅『バロック音楽:豊かなる生のドラマ』NHKブックス、1989年、85頁。ISBN 4140015705。

外部リンク

- 調和の霊感の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト